Foto ilustrasi: Novita Eka Syaputri

.

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.Tulisan ini merupakan bagian dari rangkaian artikel TCID untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2021.

.

Capaian pendidikan Indonesia masih rendah dalam beberapa tahun belakangan – berdasarkan standar dunia maupun nasional, padahal pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran negara sebesar 20% untuk pendidikan, sesuai amanat undang-undang (UU).

Indonesia menempati posisi 7 terbawah dari hampir 80 negara dalam asesmen global Program for International Students Assessment (PISA) tahun 2018; hanya 1 dari 3 anak Indonesia memenuhi level minimal untuk kemampuan membaca. Laporan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2015 juga menunjukkan 27% anak Indonesia di jenjang kelas 4 tidak memiliki pengetahuan matematika dasar yang memadai.

Berbagai analisis di tingkat nasional juga menyebutkan bagaimana lemahnya kompetensi guru dan kebijakan pendidikan di daerah menyebabkan capaian belajar siswa Indonesia senantiasa rendah.

Untuk memahami lebih dalam tentang mandeknya capaian pendidikan ini, penelitian terbaru kami untuk program Research on Improving Systems of Education (RISE) berupaya melakukan analisis profil pembelajaran anak di Indonesia.

Kami memetakan kemampuan berhitung siswa menggunakan data Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS) selama periode 2000–2014.

Sayangnya, kami menemukan beberapa tren buruk dalam capaian pendidikan nasional. Bahkan, riset kami mengungkap bahwa hasil belajar anak Indonesia pada 2014 lebih rendah dari tahun 2000.

Naik kelas tapi tidak belajar

Dalam melakukan analisis, tim kami baru menggunakan data IFLS yang tersedia sampai tahun 2014. Data survei berikutnya, yang harusnya dilakukan pada 2020, sayangnya tertunda akibat pandemi.

Meski demikian, penelitian kami tetap mengungkap setidaknya tiga tren yang sangat mengkhawatirkan terkait capaian belajar anak Indonesia.

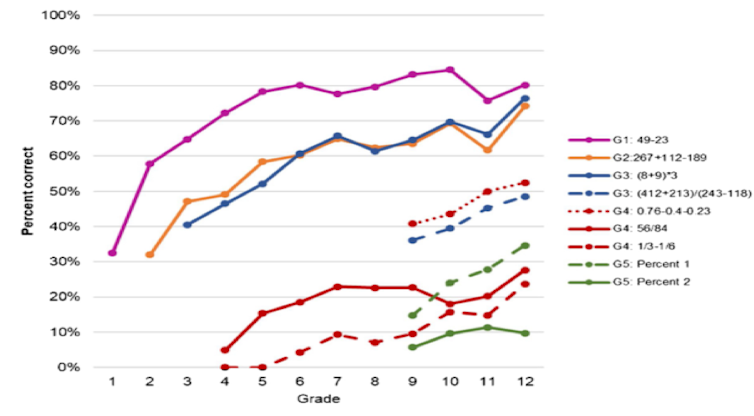

Pertama, analisis kami terhadap data IFLS 2014 menunjukkan masih banyak anak sekolah yang tidak mampu menjawab soal berhitung yang seharusnya sudah mereka kuasai di jenjang kelas yang lebih rendah.

Pada Gambar 1, misalnya, hanya dua pertiga anak di jenjang kelas 3 yang mampu menjawab pertanyaan pengurangan “49-23” secara tepat. Padahal, ini setara dengan kemampuan berhitung untuk anak di jenjang kelas 1.

Rendahnya capaian belajar anak semakin terlihat pada pertanyaan yang lebih sulit.

Misalnya, hanya sekitar 35% siswa di jenjang kelas 12 yang mampu menjawab dengan benar pertanyaan tingkat kelas 5 terkait penghitungan bunga uang – tujuh jenjang di bawah level mereka.

Gambar 1. Kemampuan murid di tiap jenjang untuk menjawab soal. Sumbu horizontal menunjukkan jenjang level pendidikan, sementara sumbu vertikal menunjukkan persentase murid yang bisa menjawab soal. G1-G5 adalah jenis soal yang harusnya mampu dijawab murid di jenjang kelas 1 hingga kelas 5.

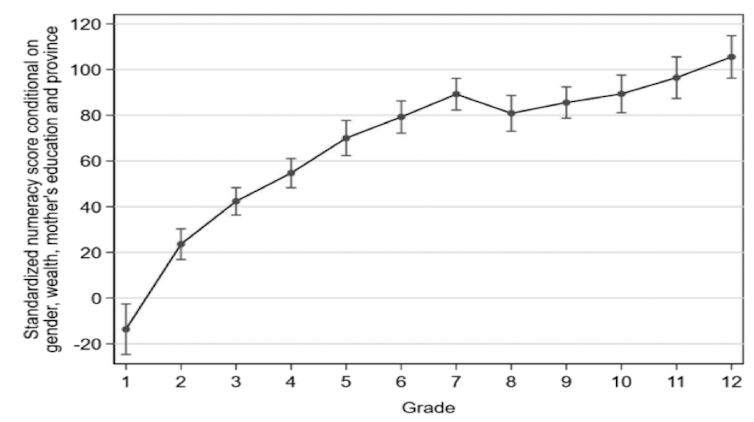

Kedua, kami juga melihat bahwa peningkatan kemampuan anak semakin mengecil seiring naik jenjang kelas yang ditempuh.

Gambar 2 memperlihatkan bahwa anak mengalami peningkatan kemampuan berhitung yang signifikan pada jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6. Namun, tren peningkatan tersebut melambat dan menjadi cenderung datar setelah memasuki jenjang kelas 7 ke atas.

Dari sini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kemampuan anak tidak mengalami peningkatan kemampuan yang signifikan ketika dia beranjak remaja dan belajar di jenjang sekolah menengah pertama (SMP) maupun sekolah menengah atas (SMA).

Gambar 2. Peningkatan kemampuan berhitung anak seiring mereka naik jenjang level pendidikan.

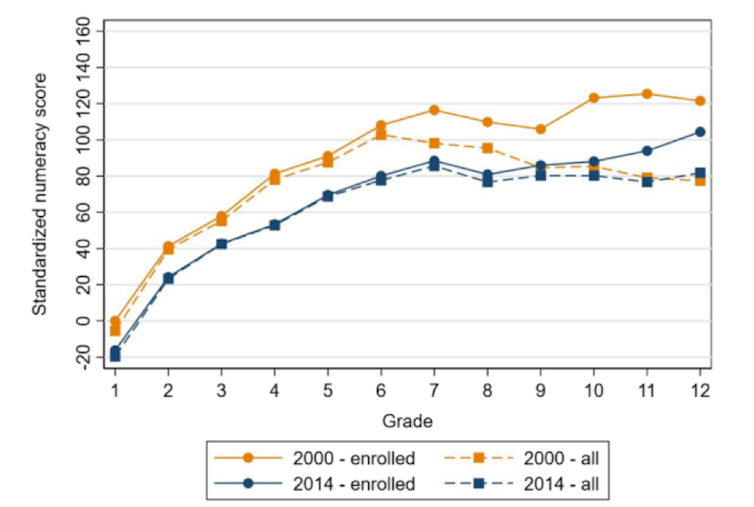

Ketiga, ketika membandingkan daat IFLS tahun 2014 dengan tahun 2000, kami menemukan bahwa kemampuan berhitung anak pada tahun 2000 relatif lebih tinggi dibandingkan anak di jenjang yang sama 14 tahun kemudian.

Dari Gambar 3, kita bisa melihat bahwa capaian anak di setiap jenjang pada 2014 secara konsisten berada di bawah capaian tahun 2000.

Kesimpulan ini berlaku baik saat kami hanya menganalisis kelompok anak yang bersekolah, maupun saat kami memasukkan juga anak-anak usia tersebut yang tidak bersekolah.

Artinya, setidaknya selama tahun 2000 hingga 2014, capaian pendidikan anak di Indonesia justru mengalami penurunan.

Gambar 3. Perbandingan capaian pendidikan murid di tiap jenjang, antara tahun 2000 (garis kuning) dengan tahun 2014 (garis biru).

Analis kami dengan data yang tersedia belum menjelaskan lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan tren negatif tersebut pada pembelajaran anak di Indonesia.

Namun kami memiliki beberapa dugaan tentang hal-hal apa saja yang mendorong penurunan capaian belajar ini – setidaknya untuk kemampuan berhitung.

Salah satunya adalah perubahan terkait muatan berhitung sejak Kurikulum 2004.

Perubahan ini membuat jam belajar untuk berhitung yang tadinya 8-10 jam (Kurikulum 1994) menjadi 5 jam per minggu sehingga dapat memengaruhi kemampuan murid dalam numerasi dan pemecahan masalah (problem solving) berbasis hitungan.

Lalu, kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang membuat bobot ujian sekolah terhadap kelulusan terus dikurangi sejak 2003 – dan lebih mementingkan Ujian Nasional (UN) – juga banyak mendorong murid untuk belajar hanya demi kelulusan dan tidak untuk mengasah pengetahuan dan kemampuan berpikir.

Selain itu, ada pula kecenderungan di Indonesia di mana murid [tetap naik kelas] walaupun kemampuannya belum mencukupi.

Di sini, asesmen dan evaluasi capaian belajar yang tidak akurat membuat murid kehilangan kesempatan untuk memperkuat pemahaman atas materi yang belum mereka kuasai di jenjang mereka sebelumnya.

Darurat capaian belajar anak bangsa

Hasil studi ini hendaknya menjadi sinyal lampu kuning bagi segenap pemangku kepentingan di sektor pendidikan untuk segera melakukan perbaikan.

Meskipun ini baru meninjau capaian belajar selama 2000-2014, saya berpendapat bahwa tren negatif di atas kemungkinan besar juga terus terjadi dari tahun 2015 hingga saat ini. Pandemi COVID-19 bahkan berpotensi semakin memperparah ketertinggalan belajar murid di Indonesia.

Pemerintah pusat dan daerah perlu mengubah kebijakan pendidikan yang saat ini masih cenderung didorong faktor politik – dari kebiasaan memamerkan capaian nasional terkait akses anak untuk sekolah, hingga terjebak pada politik peningkatan kesejahteraan guru saat masa pemilu.

Sudah saatnya pemerintah secara serius memikirkan kebijakan yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas belajar anak di sekolah.

Misalnya, sistem perekrutan guru, khususnya di sekolah negeri, seharusnya berdasarkan indikator yang mengukur kemampuan mereka dalam mengajar murid ketimbang yang saat ini lebih berat untuk memenuhi kuota Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, evaluasi belajar yang dilakukan sekolah – baik melalui asesmen dari guru maupun melalui ujian – harus dilakukan dengan fokus memetakan capaian mereka dan sebagai landasan bagi guru menyusun strategi pembelajaran, ketimbang hanya sebagai alat pemeringkatan. Beberapa tahun ini, misalnya, nilai rerata UN sering digunakan sekadar untuk memberikan ranking sekolah, atau untuk menentukan besaran ‘Dana Insentif Daerah’ dari pemerintah pusat.

Orang tua dan guru pun harus mengubah cara pandang lama bahwa anak sekolah untuk mendapat nilai ujian yang tinggi. Semestinya, proses pembelajaran yang baik adalah untuk memahami konsep hingga tuntas tanpa harus berlomba-lomba.

![]()